酒逢知己千杯少

這一膾炙人口的名句大意是說,遇到彼此了解賞識、親密無間的摯友,縱使是暢飲千杯也仍覺不夠。形容志趣相投的人惺惺相惜,聚在一起總不生厭。

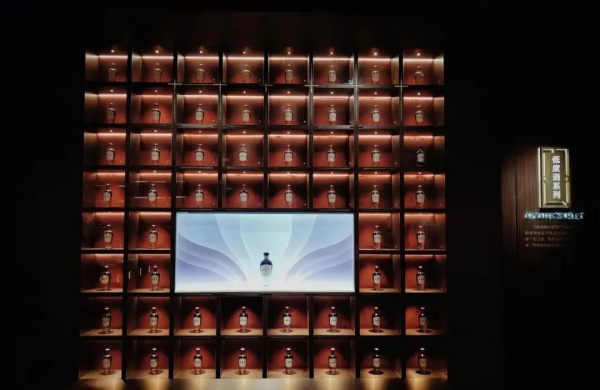

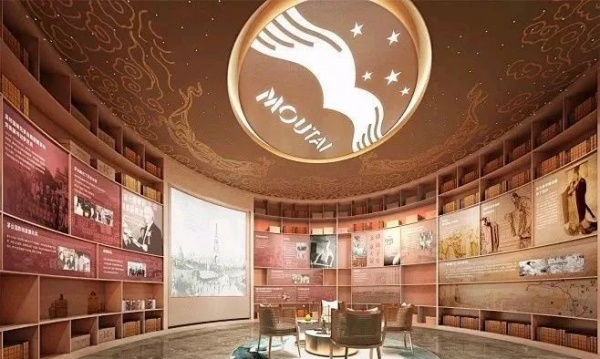

酒文化博物館

千年文明的精神醇釀

夫酒者,天地之精粹,文明之津梁。自上古先民偶得自然發酵之甘醴,至禮樂文明奠基之醴酪,再到文人雅士詩酒風流之清歡,酒文化如一條蜿蜒長河,貫穿中華文明之經脈,凝結著民族的精神密碼與文化基因。本文將從文明演進、禮儀制度、藝術審美、工藝傳承、哲學象征五重維度,解構酒文化背后的深層意蘊,展現其作為民族精神載體的獨特價值。

一、文明演進:

從生存智慧到哲學象征

《淮南子》有云:"清醠之美,始于耒耜。"酒之起源,實乃先民對自然規律的深刻把握。新石器時代陶器的發明,為谷物發酵提供了容器,而黃河中下游溫暖濕潤的氣候,則催生了原始釀酒技藝的萌芽。甲骨文中"酉"字作壇形,印證了商代已掌握成熟的釀造技術。周代《詩經》三百篇,言酒者逾七十處,"十月獲稻,為此春酒"的農事詩篇,將釀酒與天時物候緊密相連,構建起"天人合一"的原始哲學框架。

及至春秋戰國,酒已超越物質層面,成為思想交鋒的媒介。《莊子·酒令》以"醉者神全"喻示超脫物欲的精神境界,儒家則將酒禮納入"克己復禮"的修身體系。漢代《齊民要術》詳載九醞春酒法,其"三日一醞,滿九斛米止"的工藝,暗合《周易》"三才之道"的宇宙觀。唐宋時期,蒸餾技術的傳入使酒體愈發清冽,而文人群體對"綠蟻新醅酒"的審美化書寫,則標志著酒文化完成了從生存技藝到藝術形態的升華。

在禮儀實踐層面,周代已形成以《儀禮·鄉飲酒禮》為代表的九步飲酒程序,包含執爵祭脯醢、啐酒告旨等具體儀軌。其中"獻"(主人敬酒)、"酢"(賓客回禮)、"酬"(主人勸飲)構成禮儀核心三環節,衍生出"酬酢"等詞匯典故。《詩經·小雅·楚茨》記載的"獻酬交錯"場景,印證了酒禮在先秦宴飲活動中的普遍性。這種繁瑣儀式的設計意圖被《禮記·樂記》闡釋為"賓主百拜"機制,通過延長飲酒時間降低醉酒風險。

二、禮儀制度:

秩序與情感的雙重建構

《禮記·禮運》曰:"夫禮之初,始諸飲食。"酒作為禮制核心要素,其飲用場合、器物形制、斟飲次序皆有嚴格規制。周代"五齊三酒"的等級制度,將酒品與身份地位直接掛鉤:天子飲"泛齊",諸侯用"醴齊",士大夫則配"盎齊"。這種差異不僅體現在酒體濃度,更通過青銅酒器組合的"列鼎而食"制度,構建起森嚴的社會等級圖譜。

在民間層面,酒禮則成為維系宗族情感的紐帶。宋代《東京夢華錄》記載的"鄉飲酒禮",通過主賓三獻三酬的儀軌,將"尊長愛幼"的倫理觀念具象化。明清時期"滿月酒""壽酒""合巹酒"等生命禮儀的普及,更使酒成為標記人生節點的文化符號。這種將日常飲宴升華為道德實踐的智慧,恰如《荀子·樂論》所言:"酒食者,所以合歡也。"

值得關注的是,先秦禮器"禁"作為承酒托盤,其命名蘊含"禁酒"的雙重功能:既承載酒器完成儀式,又通過器物名稱實現道德警示。與之功能相似的"棜"在《禮記·玉藻》中被記錄為祭祀專用酒器,強化了禮器設計與文化教化的關聯。掌管酒禮的官吏"犧人"在《集韻》中被定義為執掌酒樽的職務,可見酒禮體系之完備。

三、藝術審美:

從物象到意境的升華

酒與文學藝術的共生關系,構成中國文化最富詩意的篇章。《詩經·周南》以"南有嘉魚,籩豆有酒"起興,開創了"比德于酒"的審美傳統。陶淵明"引壺觴以自酌"的隱逸情懷,李白"金樽清酒斗十千"的豪放氣度,蘇軾"明月幾時有,把酒問青天"的哲思境界,共同編織出中國文人的精神圖譜。

在器物層面,商周青銅酒器將實用功能與藝術創造完美結合。觚之修頸、爵之流尾、斝之柱足,每一處造型皆暗含"天圓地方"的宇宙認知。唐代秘色瓷酒注的"類冰似玉",宋代建窯兔毫盞的"盞色貴青黑",則通過材質與釉色的變化,映射著時代審美趣味的嬗變。及至明清紫砂壺的"方非一式,圓不一相",更將酒器推至"工巧之極,幾于天造"的藝術巔峰。

唐代酒器圖案的形制構圖尤具時代特色。點裝構圖以單點裝和散點裝為主,如鎏金折枝花銀蓋碗蓋內單點裝飾蓮葉團花,周邊忍冬紋環繞,實現器物裝飾的點彩效果。滿地裝構圖則通體裝飾紋飾,狩獵紋高足銀杯將卷草紋、連珠紋與狩獵場景結合,形成勻稱飽滿、極具節奏感的構圖風格。這種"圓潤""滿密"的造型美,恰是唐代崇尚雍容華貴、以胖為美的時代特征的體現。

四、工藝傳承:

技術智慧與生態哲學的統一

傳統釀酒工藝堪稱活態的文化遺產。從《齊民要術》記載的"作酢法",到《天工開物》詳述的"酒母法",古人通過"曲蘗必時,湛熾必潔"的工藝準則,建立起完整的微生物發酵控制體系。清代"同盛金燒鍋"的松木酒海,以鹿血紙裱糊工藝實現"呼吸式"儲酒,這種將自然材料與人工智慧結合的創造,蘊含著"道法自然"的生態智慧。

在當代,非遺釀酒技藝的傳承面臨雙重挑戰:既要保持"端午制曲、重陽下沙"的傳統節律,又需引入現代分析技術提升品質穩定性。某地老窖池群持續使用四百余年,其窖泥中富集的2000余種微生物,構成無法復制的"活態文物"。這種傳統與現代的辯證統一,恰如《文心雕龍》所言:"通變則久,守正創新。"

五、哲學象征:

中庸之道的精神投射

酒文化深嵌著"中庸"思想的基因。《論語·鄉黨》載"惟酒無量,不及亂",將飲酒量度與修身準則相勾連。宋代朱熹注《中庸》時,以"醴酒不飲"喻示"執兩用中"的處世哲學,這種將物質享受納入道德框架的思維模式,構成了獨特的東方智慧。

在文人群體中,酒更成為突破禮教束縛的媒介。魏晉"竹林七賢"以酒為旗,在"越名教而任自然"的狂放中,實踐著對虛偽禮法的反叛。這種看似悖謬的現象,實則暗合《周易》"窮則變,變則通"的辯證思維,將酒從禮教工具升華為精神自由的象征。

六、現代啟示:

傳統基因的創造性轉化

在全球化語境下,酒文化正經歷從器物層面向精神層面的轉型。當代酒企以"文化IP"理念重構品牌敘事,將"曲水流觴"的雅集傳統轉化為沉浸式體驗場景,用數字化手段復現古代釀酒圖景。這種轉化不是簡單的符號移植,而是深挖"和而不同"的文明特質,在保持文化基因完整性的同時,賦予其現代表達形式。

更深遠的意義在于,酒文化所蘊含的"中庸之道"——既非縱欲狂歡,亦非禁欲苦行,而是追求"樂而不淫,哀而不傷"的平衡境界。這種智慧對解決當代社會的焦慮癥結,如過度消費、人際疏離等,具有重要啟示意義。正如《中庸》所言:"致中和,天地位焉,萬物育焉。"

永恒流動的精神盛宴

從仰韶文化的尖底瓶到當代的智能釀造系統,從祭祀天地的醴酪到文人案頭的清酒,酒文化始終作為民族精神的容器,承載著對自然的敬畏、對秩序的追求、對美感的體認。在這個意義上,每一滴佳釀都是文明的結晶,每一次舉杯都是文化的傳承。當我們以更宏闊的視野審視酒文化,便會發現:它不僅是舌尖上的享受,更是刻錄在民族基因中的文化密碼,是連接過去與未來、個體與群體的精神紐帶。這種超越物質形態的文化力量,正是中華文明歷經五千年而弦歌不絕的根本所在。

全球高端美妝行業的領軍者雅詩蘭黛集團,在上海這座充滿活力的國際都市中,迎來了其在第七屆中國國際進口博覽會上的璀璨亮相。2024年11月6日,隨著開館儀式的正式啟幕,雅詩蘭黛集團以“無界之境”為主題,向全球消費者展現了一場關于美的盛宴。

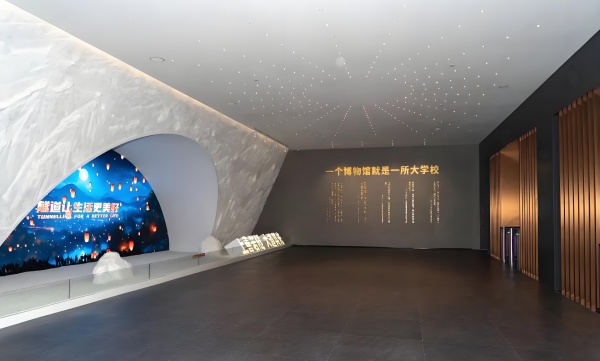

在人類文明的長河中,隧道作為連接不同地域、不同文化的橋梁,承載著歷史的厚重與未來的希望。隧道博物館,這座國內首座以隧道及地下工程為主題的專業博物館,正是這樣一個讓人心生敬畏、心馳神往的地方。它不僅是一個展覽空間,更是一座時間的隧道,引領著我們穿越時空,追尋中國隧道的輝煌足跡。

諾華制藥集團(英語:Novartis International AG)通稱諾華(Novartis),是一家總部位于瑞士巴塞爾的跨國制藥及生物技術公司。其核心業務領域包括各種專利藥、消費者保健、非專利藥、眼睛護理和動物保健等。

重慶市江津區吳灘鎮邢家村,自然風光迤邐、人文底蘊深厚,因其獨特的自然資源和豐富的歷史文化遺產,獲得了多項榮譽和認可。

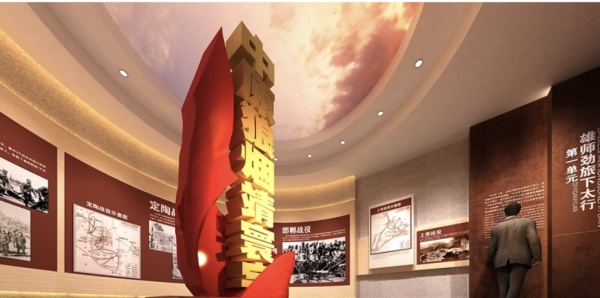

展館設計,早已不再止于簡單的陳列功能,而是展示主題、傳遞理念的載體。現今,展館設計更加追求個性與獨特性,突破傳統束縛,呈現出兼具張力與藝術韻味的新風貌。每一處布局、每一件展品,都如同藝術品般璀璨奪目,引領觀眾踏入一場精彩的視覺盛宴。

“世界航海五百年:15-19世紀航海文物特展”以中國收藏文物展示世界航海進程,以中國視角解讀世界航海故事。 展覽用涉及五大洲二十余國的300 余件/套館藏世界航海文物,從科技、歷史、戰爭、貿易和藝術等方面全方位、多角度展示通過航海所連接的世界,講述航海、貿易和戰爭相互交織的五百年航海歷史。

“革命博物館、紀念館、黨史館、烈士陵園等是黨和國家紅色基因庫。要講好黨的故事、革命的故事、根據地的故事、英雄和烈士的故事,加強革命傳統教育、愛國主義教育、青少年思想道德教育,把紅色基因傳承好,確保紅色江山永不變色。

在荷蘭素有“奶酪之都”美譽的豪達市中心,一座具有歷史意義的百年建筑被賦予了全新的生命——豪達奶酪體驗中心。這并非一座傳統意義上的博物館,而是一個集教育性、娛樂性和互動性于一體的品牌文化體驗空間,旨在通過一場全感官的“探秘黃金風味”互動之旅,引領游客深入探索享譽全球的豪達奶酪的“前世今生”。

2025年早春,黃河咽喉岸畔春寒料峭、乍暖還寒,德州黃河文化展廳內卻已涌動起“文化”的春潮。經過改造提升的黃河文化展廳,已然煥新呈現在我們眼前,那條承載德州治黃記憶的“紅心一號”吸泥船,承載著前輩們的智慧和“紅心一號”精神,在歷史的長河中劈波斬浪向我們駛來,在新時代講述著新的敘事。