“農村是我國傳統文明的發源地,鄉土文化的根不能斷,農村不能成為荒蕪的農村、留守的農村、記憶中的故園。”

推動鄉村文化振興,加強農村思想道德建設和公共文化建設,以社會主義核心價值觀為引領,深入挖掘優秀傳統農耕文化蘊含的思想觀念、人文精神、道德規范,培育挖掘鄉土文化人才,弘揚主旋律和社會正氣,培育文明鄉風、良好家風、淳樸民風,改善農民精神風貌,提高鄉村社會文明程度,煥發鄉村文明新氣象。鄉村振興是一篇大文章,文化振興是鄉村振興的重要內容,講好鄉村文化故事,是引領鄉村全面振興的鑄魂工程。

鄉村文化博物館

以物載道,激活鄉土文明的基因密碼

在鄉村振興的浪潮中,鄉村博物館如同一顆顆散落鄉野的文化明珠,以“一草一木”為筆、“一磚一瓦”為墨,書寫著屬于中國鄉村的獨特敘事。它們不僅是鄉土記憶的容器,更是文化自信的基石,通過活化歷史、鏈接當下、賦能未來,構建起鄉村文化振興的立體網絡。

文化基因庫

喚醒沉睡的鄉土記憶

1、藏品敘事:從“老物件”到“活歷史”

鄉村博物館的藏品選擇摒棄了“高大上”的文物標準,轉而聚焦于“土里長出來的文化”。例如,某村博物館將村民捐贈的舊犁耙、煤油燈、搪瓷茶缸等生產生活用具作為核心展品,輔以手寫賬本、糧票、家譜等文獻資料,構建起“農耕—革命—改革”的時間軸線。這些看似普通的物件,因承載著幾代人的集體記憶而煥發新生:一件補丁摞補丁的棉襖,能引出“三年困難時期”全村互助的溫情故事;一臺斑駁的織布機,則串聯起“女紅技藝傳承”與“家庭經濟變革”的雙重脈絡。

2、空間敘事:從“物理場所”到“精神場域”

鄉村博物館突破傳統展館的封閉性,通過“場景復原+互動體驗”打造沉浸式文化空間。某北方村落將廢棄的糧倉改造為“生產隊記憶館”,復原了20世紀70年代的供銷社、磨坊、大隊部等場景。游客可親手稱量糧票、操作石磨,甚至參與模擬“分田到戶”的角色扮演。這種“可觸摸的歷史”讓文化傳承從說教轉為共情,某次活動中,一位七旬老人撫摸著展柜中的舊算盤,向孫輩講述自己擔任會計的往事,淚光中閃爍著對集體時代的復雜情感。

文化創新場

傳統與現代的共生共融

1、展陳創新:從“靜態陳列”到“動態敘事”

為破解“千館一面”的困局,鄉村博物館探索出三條創新路徑:

主題聚焦法:某山區村落以“茶馬古道”為線索,將散落的馬幫鈴鐺、茶餅模具、驛站契約整合為“古道商魂”主題展,通過AR技術還原馬幫穿越峽谷的3D場景。

口述史挖掘:組建“銀發講解團”,由82歲的老支書用方言講述“大躍進時期煉鋼”的荒誕與堅韌,其質樸的敘事風格意外成為網紅打卡點。

跨界混搭術:將非遺技藝與當代藝術結合,某竹編村博物館邀請美院學生創作“光纖竹燈”,傳統工藝與現代光影碰撞出“賽博朋克風”展區,吸引年輕群體主動傳播。

2、運營突圍:從“政府輸血”到“自我造血”

面對可持續運營難題,鄉村博物館探索出“文化+產業”融合模式:

文創開發鏈:某剪紙村博物館將傳統紋樣轉化為手機殼、絲巾等日用品,年銷售額突破200萬元,反哺博物館維護。

研學經濟體:開發“小小考古家”“非遺小傳人”等課程,某陶藝村博物館與30所學校簽訂合作協議,年接待研學團隊超2萬人次。

數字賦能路:搭建“云上博物館”,通過直播帶貨銷售地方特產,某辣椒村博物館創下單場直播銷售額18萬元的紀錄。

文化共同體

從“村民旁觀”到“全民共建”

1、參與機制:讓“我的博物館”成為現實

傳家寶計劃:發起“一物一故事”征集活動,村民捐贈的每件展品都標注捐贈者姓名及背后的家族記憶,形成“文化所有權”認同。某村博物館的“千層底布鞋”展柜前,總能看到捐贈者向游客自豪介紹的場景。

村民議事會:成立由老匠人、返鄉青年、村干部組成的策展委員會,決定展覽主題、活動形式。某木雕村博物館的“傳統榫卯體驗區”即由村民投票選出,成為最受歡迎的互動項目。

技能培訓營:開設解說員、手工藝人培訓班,某村博物館培養的20名村民解說員,不僅能流利講解展品,還能即興演唱地方小調,成為文化傳播的“活載體”。

2、社區營造:從“文化孤島”到“精神家園”

節日活化術:將傳統節慶轉化為博物館主題活動,某村博物館在春節期間舉辦“老味道市集”,復原打糍粑、寫春聯等習俗,單日客流量超3000人次。

空間多功能化:某村博物館將展廳與圖書室、手工作坊、電影放映廳結合,白天是游客參觀地,夜晚變身村民文化活動中心,實現“一場多用”。

代際對話場:開設“銀發課堂”,邀請老匠人教授草編、刺繡等技藝;舉辦“新農人論壇”,讓返鄉青年分享電商運營經驗。這種跨代際交流,使傳統文化在碰撞中煥發新生。

文化引擎

驅動鄉村全面振興

1、品牌塑造力

鄉村博物館成為地域文化IP的核心載體。某柑橘村博物館通過挖掘“百年橘樹”文化,打造“橘香小鎮”品牌,帶動柑橘價格從每斤3元升至15元,村民收入增長300%。

2、人才吸引力

文化復興引發人才回流潮。某村博物館運營團隊中,返鄉大學生占比達60%,他們將直播電商、社群運營等新技能注入傳統村落,形成“文化+科技”的復合型人才結構。

3、生態修復力

文化保護倒逼生態改善。為保護某村博物館周邊的明清古建筑群,當地叫停3個化工項目,轉而發展生態旅游,空氣質量優良天數比例從78%提升至92%,實現“文化留根”與“綠色發展”的雙贏。

讓鄉愁可觸

讓未來可期

鄉村博物館的實踐,本質上是一場“文化基因解碼與重組”的鄉村實驗。它們用最樸素的邏輯證明:當文化不再是墻上的標語,而是村民手中的技藝、口中的故事、心中的驕傲時,鄉村振興便獲得了最持久的動力。這種動力,既能讓離鄉的游子記住“從哪里來”,也能讓駐足的旅人看見“向何處去”,更能讓扎根的鄉民堅信“此處即是星辰大海”。

站在“十五五”規劃的關鍵節點,鄉村博物館正從“文化補課”轉向“創新引領”,它們不僅是歷史的守望者,更是未來的開拓者。當每一座鄉村博物館都成為文化自信的支點,鄉村振興的宏圖便有了最堅實的落點——那里,有看得見的鄉愁,更有摸得著的幸福。

嵊州,這片古老而神奇的土地,自古以來便是越國的領地,承載著千年的歷史與文化。唐宋時期,這里歸屬越州,因此得名“越地”。在這片文化底蘊深厚的土地上,孕育出了一種柔美典雅、傳唱全國的戲曲藝術——越劇。作為越劇的原生地,嵊州以“越地天籟”作為展覽的主題,旨在向觀眾展示越劇與嵊州之間千絲萬縷的聯系,以及越劇從誕生到發展壯大的輝煌歷程。

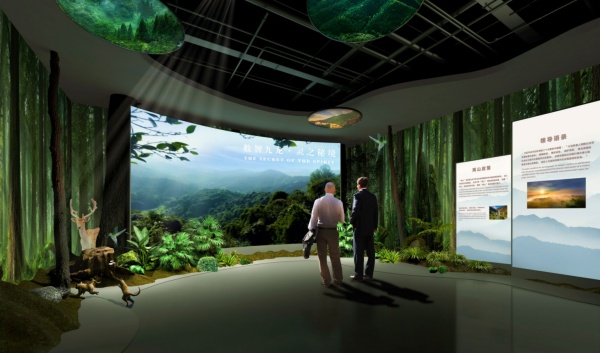

在生態文明建設的時代浪潮下,自然保護景區展廳已超越傳統展陳空間的邊界,成為生態保護理念傳播的核心載體與公眾沉浸式體驗自然之美的重要場所。本設計以前瞻性視角出發,深度挖掘自然保護景區的生態價值、文化內涵與科研成果,旨在構建一座集科普教育、生態展示、互動體驗于一體的現代化展廳。通過創新的展陳手法、先進的數字技術與沉浸式場景營造,將自然保護的使命、自然生態系統的精妙以及人與自然和諧共生的愿景,以生動且富有感染力的方式呈現給每一位參觀者,喚醒公眾對自然的敬畏之心與保護意識,推動自然保護理念在更廣泛群體中的傳播與踐行。

川陜蘇區紀念館,原名為川陜革命根據地紅軍烈士紀念館。2020年,按照“川陜革命根據地核心區、紅軍烈士紀念地、黨的初心使命教育基地、紅色旅游目的地”發展定位,紀念館進行了改造提升。

深入挖掘靖江的地域文化特色,如長江文化、移民文化、歷史人文等,將這些元素融入到展廳設計中,使展廳成為靖江文化傳承與展示的重要窗口,讓參觀者能夠深刻感受到靖江獨特的文化魅力。以時間為主線,梳理靖江從過去到現在的城市發展歷程,展示城市在不同階段的發展成就和特色,以及未來的發展規劃和愿景,讓參觀者對靖江的城市發展有一個全面、清晰的認識。

張家口,這座鑲嵌在河北省西北部的璀璨明珠,以其獨特的地理位置和豐富的歷史文化底蘊,吸引著無數探尋者的目光。東臨北京的繁華,西連大同的古韻,北靠內蒙古高原的遼闊,南接華北平原的豐饒,張家口自古以來便是中原農耕民族與草原游牧民族交匯融合的橋梁。桑干河與洋河如兩條銀色的綢帶,穿境而過,滋養著這片熱土;大馬群山、陰山、燕山、太行山如四位忠誠的衛士,群山環繞,守護著這片古老而又年輕的土地

能源幾乎是地球上所有事件背后的驅動力人們越來越迫切的需要尋找到可行的替代能源。探訪那個處在開發未來能源風口浪尖上的風云企業——蒙泰。

在當今城市發展的脈絡中,社區服務中心(或稱鄰里中心、新時代文明實踐站等)已悄然成為居民生活的核心錨點。它超越了傳統行政場所的范疇,日益演變為集政務服務、鄰里交往、文化展示、精神培育于一體的綜合性樞紐。是政策落地、服務延伸的窗口,更是凝聚社區情感、展現時代風貌、傳遞文明理念的生動載體。

2025年早春,黃河咽喉岸畔春寒料峭、乍暖還寒,德州黃河文化展廳內卻已涌動起“文化”的春潮。經過改造提升的黃河文化展廳,已然煥新呈現在我們眼前,那條承載德州治黃記憶的“紅心一號”吸泥船,承載著前輩們的智慧和“紅心一號”精神,在歷史的長河中劈波斬浪向我們駛來,在新時代講述著新的敘事。

在洛陽市大唐宮建材城,藏著一家超有質感的瓷磚展廳,其簡約而不簡單,給人沉浸式選材體驗。